Susi Singer, (auch Selma Singer-Schinnerl) wird am 27. Oktober 1891 (oder 1895 ?) geboren. Als Tochter einer jüdischen Mutter kommt sie früh mit den politischen Problemen ihrer Zeit in Berührung. Eine Knochenerkrankung, vielleicht verstärkt durch die Not des ersten Weltkrieges, beeinträchtigt ihre Gesundheit nachhaltig.

Ausbildung

Bereits mit siebzehn Jahren wird sie bei der Wiener Werkstätte aufgenommen. Joseph Hofmann rät der junge Studentin, vom Malen zur Keramik zu wechseln. Das entspricht zu dieser Zeit der gängigen Auffassung, Frauen hätten in der Malerei kaum Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Eine steigende Nachfrage im Bereich der Keramikkunst könnte ein weiteres Motiv gewesen sein.

Frauen ist es damals nicht einfach möglich, eine öffentliche akademische Ausbildung zu erhalten. Sie müssen die nötigen Kenntnisse oft durch privaten Unterricht erwerben. Kunsteinrichtungen verweigern Frauen bis in die 20er Jahre auch in Wien meist ein offizielles Studium. Werden sie in Einzelfällen zugelassen, erhalten sie oft nur minderwertigen Unterricht. Vally Wieselthier und Tina Blau, zwei Zeitgenossinnen Susi Singers machen die gleichen Erfahrungen.

Susi Singer gelingt es, an der Kunstgewerbeschule, der späteren Universität für angewandte Kunst, zu inskribieren. Der volle Zugang zur Ausbildung in Malerei oder Architektur bleibt ihr aber weiterhin verwehrt.

Singer schreibt sich auch an der Wiener Kunstschule für Frauen und Mädchen ein. Diese erlaubt seit 1897 Frauen eine hochwertige Kunstausbildung. Susi Singer ist Mitglied im Verband „Vereinigung Wiener Frauenkunst“, im „Österreichischen Werkbund“ und im „Hagenbund“.

Internationale Kunst-Preise

Die Veröffentlichung ihrer Skulpturen in der Zeitschrift „Deutsche Kunst und Dekoration“ machen Susi Singer weiter bekannt. Ihre Arbeiten für die Wiener Werkstätte erregen internationales Aufsehen. 1925 stellt man ihre Werke in Paris bei der „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes“ aus, sie erhält eine Goldmedaille.

Vereinzelte männliche Kritikversuche, ihre Skulpturen seien zu „feminin“ für moderne Keramik, können ihren Durchbruch aber nicht mehr aufhalten. Die amerikanische Keramikszene interessiert sich immer mehr für Susi Singer. 1928, bei der „International Exhibition of Ceramics“ in den USA sind ihre Skulpturen nicht mehr wegzudenken.

Singer gewinnt weitere Kunstpreise in London 1934 und auf der Weltausstellung in Brüssel 1935.

Die Grünbacher Keramikwerkstatt

1924 heiratet sie den Bergmann Josef Schinnerl, der beim Steinkohlenbergwerk beschäftigt ist . Dort, in Grünbach am Schneeberg, errichtet sie 1925 ihre eigene Keramikwerkstätte. In Grünbach entwirft und fertigt sie unverwechselbare Keramikkunst parallel zur Wiener Werkstätte. Erfrischend originelle Arbeiten mit kräftigen Farben und Humor entstehen am Fuße der Hohen Wand. Die Menschen, mit denen sie hier in der Bergbaugemeinde lebt, gewinnen offenbar Einfluss auf den Stil ihrer Arbeiten.

„Susi Singer bevorzugt in ihren Majoliken Wirkungen von spielerischer, scherzhafter Art, wie sie uns von alten und neuen Porzellanen her geläufig sind. Wie ein Blumenstengel, schlank und schmiegsam, steht ihre niedliche ‚Daphne‘ da; zu einem schalkhaft gesehenen Mädchenköpfchen gesellt sich anmutig eine in der Hand spielende Blüte, ein Täubchen – es ist jedesmal ein kleines Lied oder eine Liedstrophe, was wir in der Plastik vernehmen.“

Ritter H., Wiener keramische Arbeiten. In: Deutsche Kunst und Dekoration: Illustrirte Monatshefte für moderne Malerei, Plastik, Architektur, Wohnungskunst u. künstlerisches Frauen-Arbeiten. 64/1929. S. 118. [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dkd1929/0126]

Die amerikanische Zeitschrift „Country Life“ beschreibt ihre Arbeit in der Grünbacher Werkstätte so:

„The sculpturess lives quietly high up in the Austrian mountains, removed from all except her husband, a worker in the coal mines, and her five-months old baby, named Peterl. Aided only by her appreciative spouse, who has sometimes found it necessary to carry her to her studio in order to save her strength, she works entirely alone, producing her delicate lyricisms for American friends who can obtain them through the Amymay Studios in Pasadena, California. “ ( Country Life. Vol. 74. Country Life-American Home Corporation, 1938)

Nationalsozialismus und Arisierung

Der Antijudaismus und der Wunsch nach einem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland werden immer unerträglicher. Susi Singer ist durch ihre Ehe mit Josef Schinnerl zunächst vor Verfolgungen geschützt, die Geburt des gemeinsamen Sohnes Peter 1937 wird in der Werkszeitung des Grünbacher Kohlenwerks vermeldet.

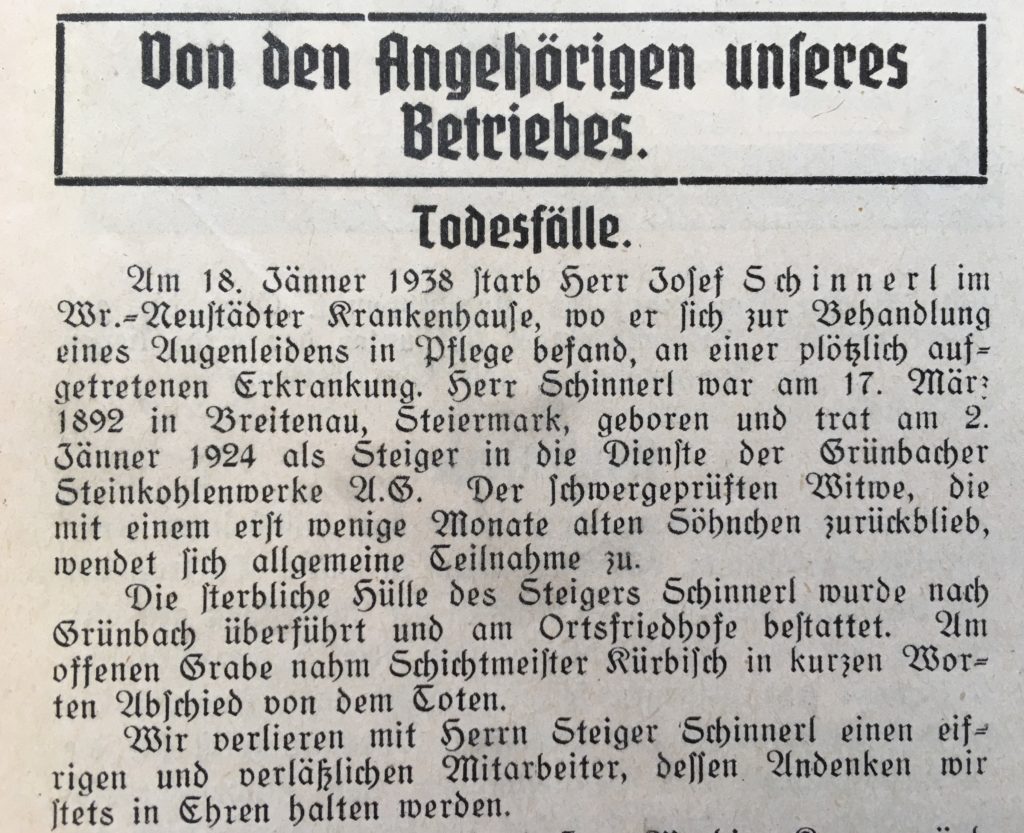

Doch bei einem Krankenhausaufenthalt Josef Schinnerls in Wiener Neustadt kommt es zu plötzlichen Komplikationen. Josef stirbt am 18. Jänner 1938.

Alleine mit ihrem erst wenige Monate alten Sohn Peter und beeinträchtigt durch ihre Krankheit sieht sich Singer nun gezwungen, nach Wien zu ihrer Mutter und Schwester zurückzukehren. In Grünbach gab es bis zum März 1938 keine öffentliche Kundgebung der Nationalsozialisten. So berichtet die Werkszeitung vom April 1938, dass erstmals etwa 150 Anhänger des Nationalsozialismus am 11. März 1938 mit Sprechchören durch den Ort ziehen und Kampflieder singen.

Die immer brutaleren Arisierungsgesetze verlangen später von den jüdischen Eigentümern, binnen Wochen ihre Grundstücke zu veräußern oder zu verschenken. Damit ist die Grünbacher Keramikwerkstätte nicht mehr zu halten. In Wien ist die Feindseligkeit gegenüber jüdischen Menschen noch deutlicher zu spüren.

Eine Ausreise scheint die letzte Möglichkeit, den barbarischen Nationalsozialisten zu entkommen. Ein Visum kann Susi Singer nur erhalten, weil sie Rechnungen von amerikanischen Gallerien nachweist, die den Verkauf ihrer Keramiken belegen. 1938 emigriert sie mit ihrem kleinen Sohn nach Los Angeles in Kalifornien.

Leben in den USA

Singer übernimmt Kunstunterricht an Hochschulen und bietet Seminare an. Ihre Arbeiten stellt sie in Los Angeles aus. Ihre Keramiken werden realistischer, Themen aus Hollywood kommen dazu. Unbestritten hat sie mit der österreichischen Moderne die amerikanische Keramik beeinflusst.

Am Scripps College, dem führenden Keramikinstitut findet Singer eine neue künstlerische Heimat. Der Kritiker der Los Angeles Times, Arthur H. Miller, beschreibt 1948 ihre Arbeit als „miracles of imagination, observation, grace, humor, freedom and amazing craftmanship“.

https://www.amoca.org/past-exhibitions/womens-werk-the-dignity-of-craft/

Susi Singers Todesjahr wird 1955 oder 1965 vermutet.

Quellen:

American Museum of Ceramic Art, “Women’s ‘Werk’. The Dignity of Craft.” 31 Aug. 2013. http://www.amoca.org/womens-werk-the-dignity-of-craft/.

Ben-Eli B., “Austria: Jewish Women’s Artists .” Jewish Women’s Archive, https://jwa.org/encyclopedia/article/austria-jewish-women-artists.

Berghaus, G., u.a., Women Artists and Futurism. De Gruyter 2015.

Cooper E., 10,000 Years of Pottery. British Museum 2010.

Country Life. Vol. 74, Country Life-American Home Corporation 1938.

Dakin S., Lowell D., An Artist for President. The Nation Is the Artwork, We Are the Artists. A Memoir of the 1984 Campaign. S.B. Dakin 2010.

Flögl M., (Hg.): Die Wiener Werkstätte 1903–1928. Modernes Kunstgewerbe und sein Weg. Krystall, Wien 1929; Reprint Ketterer, München 1994.

Heller N., North American Women Artists of the Twentieth Century. A Biographical Dictionary. Routledge 2013.

Jewish News From Austria: “The Better Half: Jewish Women Artists Before 1938.” www.jewishnews.at/events/2016/11/4/the-better-half-jewish-women-artists-before-1938.

Koplos J., Metcalf B., Makers: a History of American Studio Craft. University of North Carolina Press 2010.

Levin E. , “Vally Wieselthier/Susi Singer.” In: American Craft, Dec 1986-Jan 1987.

Levin E., The History of American Ceramics, 1607 to the Present, from Pipkins and Bean Pots to Contemporary Forms. New York: Abrams 1988.

Lynn, Martha Drexler. American Studio Ceramics: Innovation and Identity, 1940 to 1979. Yale University Press 2015.

Neuwirth W., Wiener Keramik. Klinkhardt und Biermann, Braunschweig 1974.

Plakolm-Forsthuber S., Künstlerinnen in Österreich 1897–1938. Malerei. Plastik. Architektur. Picus, Wien 1998,

Vincentelli M., Women and Ceramics: Gendered Vessels. Manchester University Press 2000.

Werkszeitung der Grünbacher Steinkohlenwerke AG. 1929-1939. Besonders: 9. Jahrgang 1937 (Heft 11, November) und 10. Jahrgang 1938 (Heft 2, Feber). Grünbach am Schneeberg.

http://www.collection.cooperhewitt.org/people/18538961/bio

http://www.themarksproject.org/marks/singer

http://www.calpotteries.com/gallery/susi-singer

http://www.artnet.com/artists/susi-singer/biography

http://archiv.belvedere.at/kuenstler/3679